コメ輸出が物語るタイとベトナムの経済発展の違い

公開日 2023.03.08

日本人にとってタイはコメ輸出国、そんなイメージがある。そんなタイのコメ輸出を経済発展との関係から振り返ってみたい。

タイ、ベトナムのコメ輸出が増加していた時代

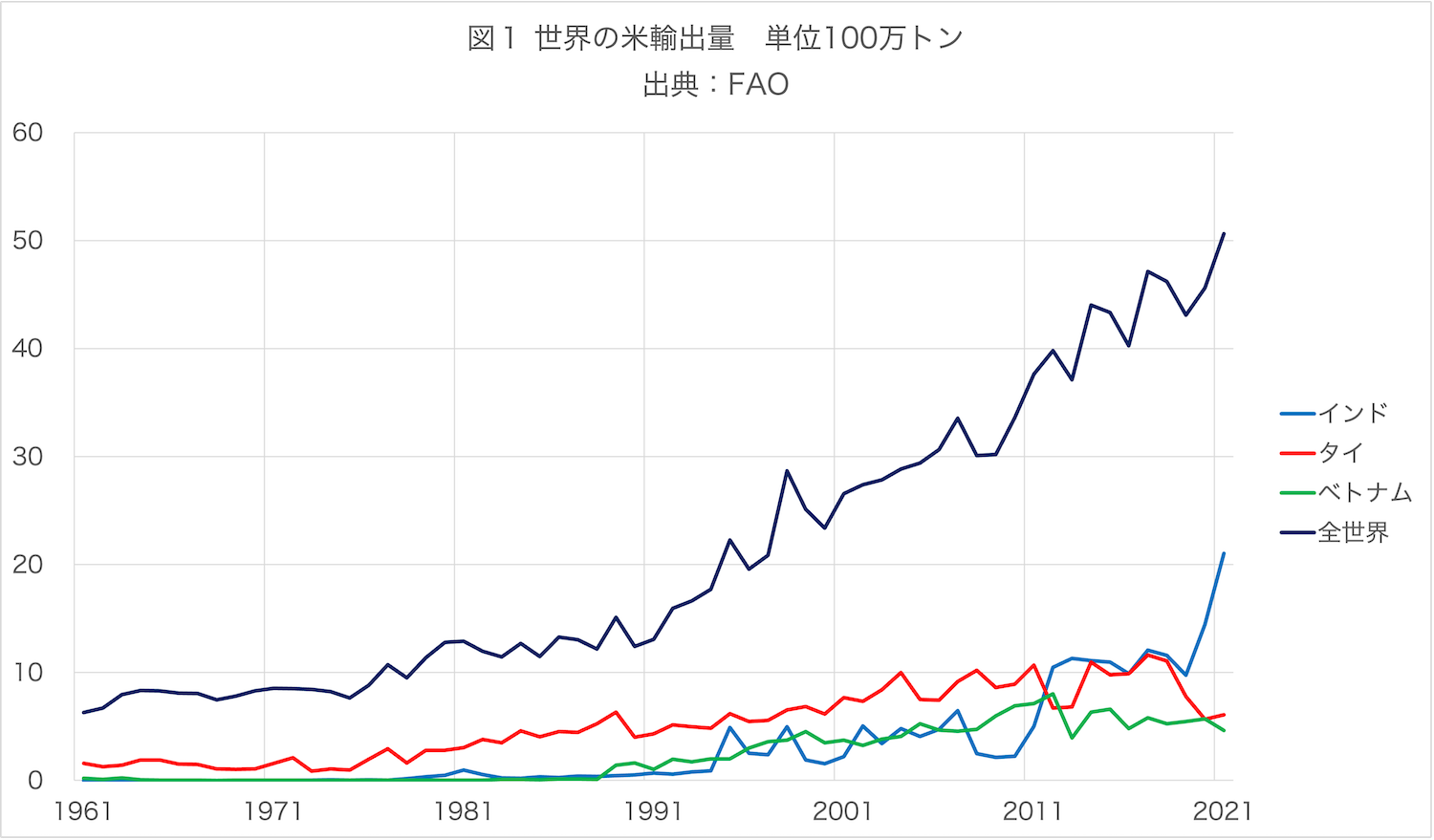

タイは現在でもコメ輸出国であるが、世界の中でその地位は低下している。図1に世界のコメ輸出量の変遷を示す。コメはアジアで自給的に作られていたことから、早くからヨーロッパや南北アメリカ大陸で商業用に栽培されてきた小麦やトウモロコシに比べると輸出量が少ない。2021年の小麦輸出量は1億9800万トン、トウモロコシは1億9600万トンに対し、コメの輸出量は5065万トンだ。

図1『世界の米輸出量 単位100万トン』出所:FAOデータをもとに川島氏作成

図1『世界の米輸出量 単位100万トン』出所:FAOデータをもとに川島氏作成それでもコメの輸出量は増加してきている。それは世界でコメの需要が増えていることを意味する。2021年に最も多くコメを輸入したのは中国であり、輸入量は492万トン。これにフィリピンの296万トンが続く。ただ第1位の中国でも輸入量は世界の全輸入量の9.7%でしかなく、コメは多くの国が少しずつ輸入している農産物である。ちなみに日本の輸入量66万トン、世界第20位だ。

1988年において世界のコメ輸出量は1210万トンだったが、タイはその43%にあたる525万トンを輸出していた。その頃、タイはコメの大輸出国だった。その後、ベトナムとインドからの輸出量が増加した。ベトナムは1986年にドイモイ(ベトナム語で刷新の意味)と呼ばれる政策を開始した。これは中国の改革開放政策によく似ている。それまでベトナムは社会主義的な農業政策を採用していたが、ドイモイにより農産物を自由に販売できるようになると農家の生産意欲が刺激されて、コメ生産量は急速に増加した。その結果、天候が不順な際にコメ不足が問題なっていたベトナムでも、コメを輸出できるようになった。

インドのコメ輸出増加が示すもの

1990年代に入るとインドからの輸出量が増えた。このことは世界の農業の大きな転換点だったと言える。なぜならインドは常に食料が不足し、飢餓にさいなまれている国と考えられてきたからだ。旱魃などで生産量が減少すると多くの人が餓死する。長らくインドはそんなイメージで捉えられてきた。だが、そんなインドでも1990年代に入るとコメを輸出できるようになった。

インドのコメ輸出量は順調に増加しており、2021年の輸出量は2100万トンになった。これは世界の輸出量の42%に相当し、インドのコメ輸出は1990年代のタイと同じような地位を占めるに至った。これは一昔前には考えられないことだった。筆者は14年前に「食糧危機をあおってはいけない」と題する本を書いたが、食料が足りないことを前提にして農業政策を語る時代はとっくの昔に終わっている。

開発途上国は農産物を輸出して先進国から工業製品を輸入する。そんなイメージがあるが、それが正しかったのは1990年ごろまである。

コメ輸出はもはや重要産業ではない

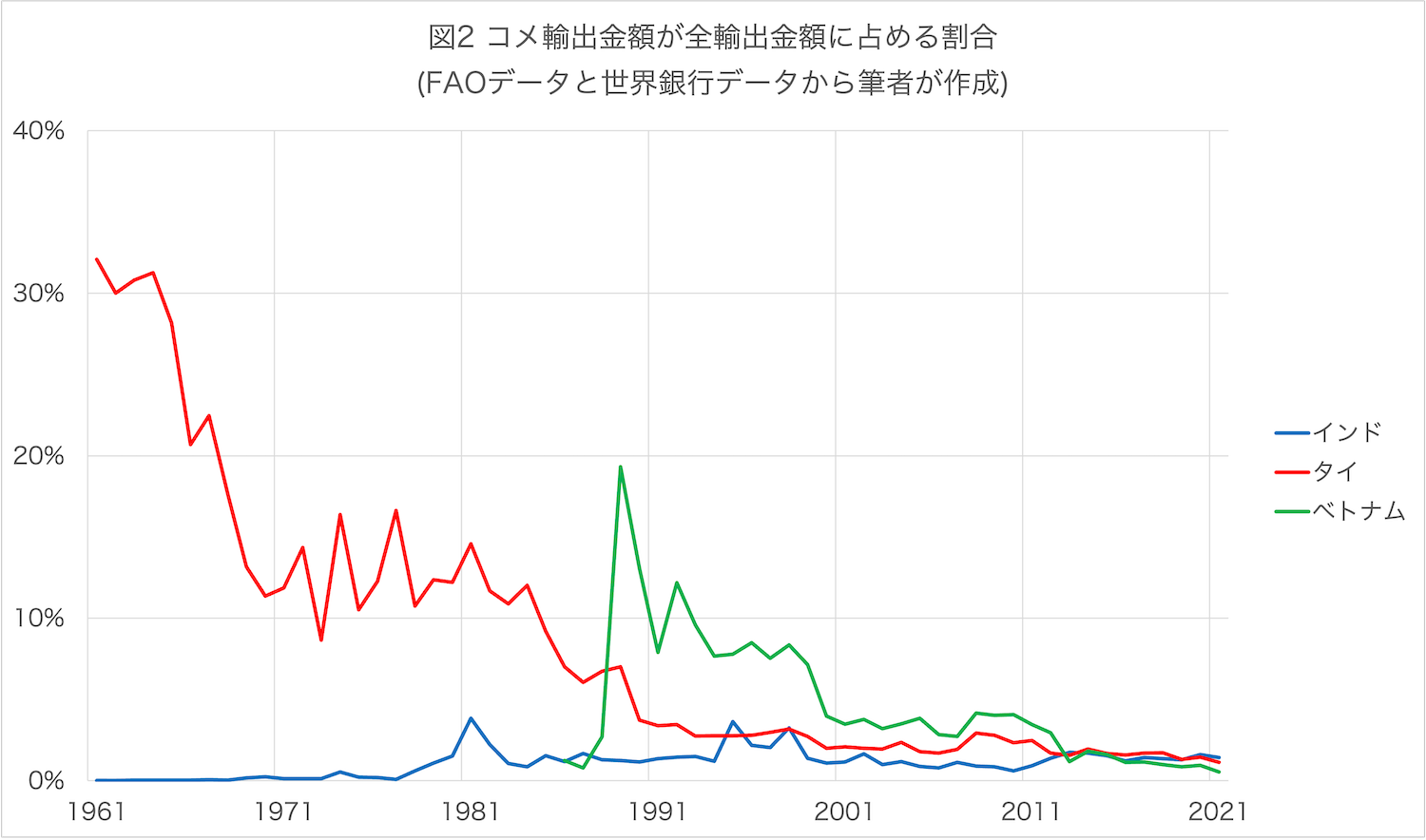

図2にコメ輸出額が全輸出額に占める割合を示す。1960年代初頭、タイのコメ輸出額は全輸出額の30%以上を占めていた。コメの輸出はタイにとって重要な産業だったが、その割合は時が経つにつれて低下していった。それでも1970年代は10%から15%の間に留まっていたが1980年代に入ると再び低下して、2021年の割合は1.1%になっている。もはやコメ輸出はタイにおいて重要な地位を占めていない。農産物を輸出した代金で工業製品を輸入するなどと言うモデルは成り立たなくなっている。

図2『コメ輸出金額が全輸出金額に占める割合』出所:FAOデータと世界銀行データから川島氏作成

図2『コメ輸出金額が全輸出金額に占める割合』出所:FAOデータと世界銀行データから川島氏作成ベトナムは1978年のカンボジア侵攻により国際社会から孤立してしまったが、ドイモイ以降は徐々に国際社会に復帰し貿易量も増えた。その際にベトナムが最も力を入れたのがコメの輸出だった。ベトナムの1989年のコメ輸出額は2.9億ドルでしかなかったが、それでも全輸出額の19.2%を占めている。その後、経済が成長するにつれてベトナムでもコメの輸出が全輸出金額に占める割合は低下して行った。2021年の割合は0.5%でしかない。もはやコメ輸出はベトナムにおいても重要な産業ではなくなっている。

インドではコメの輸出額が全輸出額に占める割合はタイやベトナムのように高くなることはなかった。ほぼ横ばいで推移している。これはインドがコメ輸出によって外貨を獲得する政策を採用しなかったことの表れだろう。インドは純粋に余ったコメを輸出している。

農村の余剰労働力をいかに吸収するか

ほんの30年ほど前までタイとベトナムではコメの輸出は花形産業だったが、その姿は見る影もなくなってしまった。コメを作っても収入は増えない。若者は都市に出て職を探す。農村は老人だけが暮らす地域になってしまった。日本で昭和30年代以降に起きたことが、21世紀に入ったタイやベトナムでは日本よりも急激に生じた。

ベトナムの都市の発展はタイよりも遅い。その結果、ベトナムでは農村から出てくる若者の全てを都市が受け入れることができなかった。それが日本への労働力の輸出につながっている。いわゆる労働研修生や特殊技能実習生であるが、それはさまざまな問題を引き起こしている。

一方、タイは都市が農村の余剰労働力の多くを吸収することができたが、そんなタイでは都市と農村の格差が大きな政治問題になった。農村部を基盤とする「赤シャツ」と都市部を基盤とする「黄シャツ」の対立である。日本の自民党は都市で作られた富を農村に移動させるシステムを構築し、それによって農村部の支持を得て政権を安定させることに成功した。しかし、タイの政党はそのようなシステムを構築して、目に見える形で農村の人々を納得させることができなかった。それがタイの政治を不安定なものにしている。

「コメ作」からアジア各国を理解する

昔からタイやベトナムではコメは生きて行くために必要な食料として作られてきた。それが経済開発の初期において輸出産業として位置付けられて、外貨を稼ぐ手段になった。しかしコメが産業政策の中で重要な地位を占めた時間は10年から20年ほどでしかなかった。このように短期間でコメ作の意味が大きく変化したことはタイとベトナムの農村に大きな影響を与えた。それは現在、両国で生じるさまざまな政治や経済の問題の背景になっている。「コメ作」を知ることは両国を理解する上で重要なポイントになっている。